C’est un après-midi ordinaire en plein centre de Séoul. Dans son petit snack décrépi, monsieur Park vend bières fraîches, calamars grillés, saucisses et bonbons. Il a trois enfants : Nam-joo, championne de tir à l’arc ratant toutes les compétitions importantes, Nam-il, jeune diplômé au chômage plus souvent ivre qu’à son tour, et Gang-du, glandeur immature légèrement amoindri de la cafetière, qui élève seul sa fille Hyun-seo. En cette belle journée, les citadins baguenaudent paisiblement sur la berge du fleuve Han. Soudain, surgissant des flots, une énorme bestiole amphibie attaque la population et ravage tout dans sa furie. Au cours du mouvement de panique, Gang-du perd la main de sa fille. Lorsqu’il se retourne, l’abominable chose retourne dans les eaux, emportant cette dernière avec elle. La situation est posée. À partir de là, Bong Joon-ho développe une œuvre protéiforme, multiple, saturée d’actions, de vitesses et d’idées, ouverte aux quatre vents des styles et des influences. Jonglant généreusement avec tous les genres et toutes les émotions, elle slalome du fantastique débridé au réalisme du fait divers, du pamphlet anti-impérialiste à la farce italienne, de la parabole kafkaïenne à la fable humaniste. Il y aura donc de l’épouvante bien franche du collier : aucun excès gore mais des coups de langue poisseuses, des écailles gluantes, des conduits sombres et suintants. Du comique chatouilleux : l’absurdité jaillit du quotidien le plus banal et révèle les réactions souvent ineptes d’une foule décervelée face à un danger inconnu. De la satire mordante : en faisant de ce batracien carnivore le symptôme figuratif d’une critique corrosive, Bong trouve une forme esthétique matérialisant le délitement des institutions sociales sud-coréennes (ordres politique et économique, pouvoir des médias, influence des USA). Du mélodrame héroïque enfin, nourri à grandes lampées de tendresse, d’abnégation et d’acharnement : tandis que les siens puisent au fond d’eux-mêmes pour la retrouver, la petite Hyun-seo, assoiffée et harassée, visage couvert de suie, lutte de toutes ses forces et affronte ses propres peurs. Les pieds comme collés de frayeur sur du papier tue-mouche, elle finira par prendre son élan. Celui du film emporte tout.

https://www.zupimages.net/up/23/46/697o.jpg

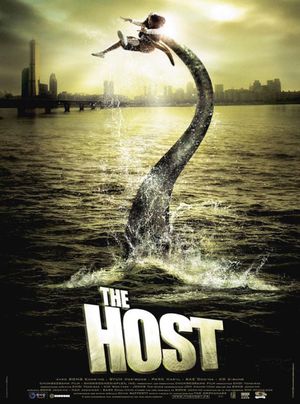

On le sait au moins depuis Cicéron, le monstre désigne ce qui en lui en se montre. La créature de The Host est un machin hybride, protubérant, indescriptible, quelque part entre le varan et le poisson. Elle a la complexité stupide d’une chimère lovecraftienne et la démarche balourde d’un crapaud, une queue reptilienne et une bouche un rien génitale. Tour à tour chrysalide délicate suspendue à un pont duquel elle se laisse tomber en toute majesté, grenouille dépliant son corps le temps d’un plongeon de haut vol ou baderne pataude qui dérape tel un chien fou sur un escalier et se coince la tête dans les maisons. Elle n’a peur de rien mais faim de tout, avale des humains qu’elle rejette dans son garde-manger puis revient les chercher, les croque, les digère. Manifestement ballonnée, elle finit par vomir leurs ossements. C’est un gros tube digestif vif comme l’éclair, qui cultive quelques chose d’admirable dans sa résolution primitive : bouffer. Alternant longs plans et incises brutales, le découpage de Bong donne le change du point de vue de l’action mais porte surtout à ébullition l’intensité des apparitions de la bête, jusqu’à la faire passer dans une autre dimension : jamais réduite à une abstraction graphique, toujours carnée, grasse et musculeuse. Face à elle, pas de héros sans peur ni reproche mais une tribu de branquignols à la ramasse, de losers chroniques, passant leur temps à se chamailler pour des broutilles. Les circonstances vont pourtant les unir, révéler leur grandeur, l’affection et la solidarité qui les lient. Devant ses enfants endormis, Hee-bong fait une déclaration d’amour qui, à l’évidence, trahit le regard que le cinéaste porte sur eux. Et lorsque, marquant une halte dans leur recherche de la disparue, ils s’attablent tous autour d’un repas, nul ne s’étonne que Hyun-seo leur apparaisse soudain. Sans un mot, chacun lui donne à tour de rôle à manger, une caresse ou un peu d’eau. Scène superbe : l’enfant est venue comme un songe, la quête peut continuer.

Tout en ruptures de ton, mélanges féconds et humeurs hétérogènes, The Host porte à un degré d’efficience maximale ses principes d’aberration, de débordement, de bouffonnerie délirante, de trivialité carnavalesque. Il fait l’objet d’une affolante hybridation stylistique et narrative, associant avec une parfaite fluidité l’intime et le spectaculaire, la sécheresse et la truculence. L’image elle-même navigue entre la beauté picturale la plus élaborée (la scène introductive avec le candidat au suicide fixant depuis le parapet la mélasse de la surface noirâtre et y discernant une ombre immense, inassignable, imprédicable) et le grotesque le plus improbable. L’ensemble n’a toutefois rien d’un joyeux foutoir. Son chef d’orchestre maîtrise tout. Ce n’est pas un film malade mais une œuvre pleinement contrôlée qui a la liberté des corps sains et ouvre en largeur mille intervalles pour y loger la variété ahurissante de ses propositions. Il se donne à voir comme l’échiquier baroque d’une guerre intestine entre la saleté, la prolifération, les dynamiques du chaos, l’entropie qui en découle, et l’asepsie, le désir de l’imposition d’un ordre, passant par le nettoyage par le vide ou l’éradication biotique. Cette lutte se répercute sur le plan formel. Deux régimes plastiques sont en effet mis en tension : d’une part l’informe, le visqueux, le grouillant, d’autre part la structure, les agencements géométriques, la grille urbaine, la précision du programme. Endiguées de ciment, enjambées par de multiples ponts, les rives du fleuve s’apparentent à une véritable forêt de piliers entre lesquels s’aventurent les personnages, traqués par la police et l’armée. De nombreux plans les montrent arpenter les emboîtements parallélépipédiques que forment les égouts (couloirs, fosses, collecteurs, receveurs d’eaux pluviales), armatures constituées de pans de béton armé qui se répètent ad nauseam, formant un immense dédale souterrain dans lequel la bête a emporté ses proies mais où l’on croise aussi des SDF qui, faute de mieux, y ont élu domicile. Bong tourneboule la mégalopole séoulite, en explore les entrailles. Le caché devient visible, le dedans s’extériorise, le ventre de la ville explose à la vue de tous. C’est un cloaque de tunnels insalubres et d’humidité rampante, d’abysses et d’artères désertes, de promontoires et de fossés, le plus souvent noyé sous une pluie diluvienne.

https://www.zupimages.net/up/23/46/e3ec.jpg

À ce traitement éblouissant de l’espace, le film adjoint un imaginaire ancré dans l’héritage de la fiction post-nucléaire, dont le paradigme est évidemment Godzilla. Mais autant que le résultat d’une catastrophe écologique, la créature serait le rebut d’une rivière empoisonnée par les Américains qui reflue, sous forme monstrueuse, les corps de patrons véreux. L’arrivée des scientifiques étrangers (tout droits sortis de Docteur Folamour) et des organisations internationales envenimant la situation rappelle, bien sûr, la tutelle humiliante du FMI. D’autres sources, liées à une culture asiatique ancestrale, investissent les éléments naturels de forces symboliques rattachées à des êtres mythologiques (le dragon pour le cours d’eau). Ces figures sont encore actualisées par le recours au motif de la contamination. Dans cette perspective, toute la narration s’organise autour de la circulation de fluides, à l’état liquide ou gazeux. C’est d’abord le formaldéhyde toxique déversé dans l’évier de la morgue militaire. Puis les produits désinfectants ainsi que les émanations aux fumées tour à tour compactes ou éthérées qui sont répandus sur tous types de supports : les rescapés et les familles des victimes dans le gymnase reconverti en chapelle ardente, les corps allongés dans les lits d’hôpital, les berges du fleuve vaporisées par des camions sanitaires ou des agents municipaux, enfin les véhicules de désinfection eux-mêmes, qui dissolvent cette chimie sur la ville (le spectre du SRAS rôde). Pour enfoncer le clou, le film s’achève avec la dispersion par l’OMS et les forces américaines d’une substance expérimentale appelée "agent jaune". C’est dire la virulence politique d’un propos qui reste toutefois constamment soumis aux délices de la fiction, le réalisateur cultivant la subversion du discours univoque et convoquant un burlesque ironique aux moments les plus incongrus.

État d’urgence, quarantaines, manifestations : l’aventure met le pays en ébullition. À la bêtise d’état, à la coercition d’un pouvoir paranoïaque et à l’impéritie des autorités, Bong oppose la bravoure du peuple coréen. Il évoque le goût des siens pour les mouvements sociaux, la bonne bouffe ou les nouilles instantanées. Révoltée, hargneuse mais terriblement solitaire, la famille Park représente trois générations de couches populaires oubliées, des petites gens qui sont les héros désignés du cinéaste. Pour le grand-père ayant grandi dans l’après-guerre, la solution à tous les problèmes tient dans l’art de faire jouer son réseau de relations. Il tente de se maintenir dans son rôle de patriarche mais personne n’écoute plus ses discours. Le frère cadet est l’emblème d’une jeunesse qui a passé ses années de fac dans la rue et pas mal de nuits dans les commissariats, qui est allée chercher la démocratie dans les lacrymogènes avant de se retrouver sans emploi ou couverte de dettes. On la reconnaît, cette figure de la fin des années 80, avançant dans le brouillard, le visage masqué d’un mouchoir humide, cocktails Molotov aux mains et larmes pleins les yeux. Il aura comme alliée sa sœur, qui portera la flèche fatale, son frère aîné, méprisé de tous, qui ira au contact dans un furieux corps à corps, et un clodo qui dormait non loin de là. Mais la véritable héroïne du film, c’est Hyun-seo, petite cousine de la Chihiro de Miyazaki. Un trésor de courage, de résistance et de pugnacité. Elle passe en quelques jours du statut d’enfant à celui de femme, voire de mère. Dans l’antre de la bête, elle rassure et protège en effet un garçonnet terrorisé que, lorsque tout sera terminé, Gang-du recueillera pour qu’il vive à ses côtés, se substituant à la fillette. Bong fait ainsi du partage et de la transmission ses valeurs essentielles : c’est un espoir qui pousse à vivre puis un engagement solidaire et consolatoire. De toutes les vertus manifestées par ce film d’une insatiable prodigalité, celle-ci est peut-être la plus belle.

https://www.zupimages.net/up/23/46/swoo.jpg