Umberto était le prénom du père de Vittorio De Sica, et c’est à cet Umberto-là que le cinéaste a dédié son film. Pareilles précisions dépassent le cadre anecdotique et signifient que l’expérience particulière du personnage n’est pas abordée avec le sang-froid réclamé par l’examen d’un cas social jugé exemplaire, mais avec une chaleur née d’une sympathie qui, plus que de la simple solidarité entre générations, relève de la piété filiale. L’ambition du réalisateur et de son scénariste Cesare Zavattini était de faire tenir un récit de quatre-vingt-dix minutes sur "la vie d’un homme à qui il n’arrive rien". Projet irréalisable peut-être, asymptote d’une œuvre imaginaire qui serait à la réalité comme un miroir dont on ne saurait plus quelle face porte le tain, mais aussi idée esthétique féconde et inépuisable comme la nature elle-même. De ce point de vue, Umberto D. s’efforce à aller plus loin que Le Voleur de Bicyclette. La vieillesse est un naufrage, telle pourrait être pour De Sica la définition du troisième âge. Premier aspect : l’exclusion. La société rejette Umberto comme un organisme physique rejetterait un membre devenu inutile. Le retraité est un rebut, il gêne, il coûte alors qu’il ne rapporte plus. L’hôpital ne peut l’accueillir, sa bailleresse refuse de le garder, ses anciennes relations se dérobent, fût-ce le temps d’une conversation banale. Il n’y a pas d’ailleurs possible, que ce no man’s land terne, vide, cet "en marge" flottant et crépusculaire, à l’écart de tout. La bande sonore le décrit plus encore qu’elle ne le suggère. Comme l’eau d’un fleuve contourne une île, les bruits de la rue, les grincements et sonnettes des transports en commun, les vociférations nocturnes, les appels, les conversations contournent Umberto, qui n’en voit sur le plafond de sa chambre que les vagues éclairs d’un orage lointain. Fracas des trains — tous ces départs, toutes ces retrouvailles à venir. Dans le modeste appartement où il niche règne le brouhaha obsédant des réunions tenues par sa logeuse, avec rires amicaux et chants d’opéra ; plus important encore, les murmures, les soupirs des amours clandestines auxquelles les autres chambres de l’immeuble, fonctionnant comme un hôtel de passe, y compris celle d’Umberto absent, servent d’abri furtif et rentable. Au-delà des distinctions de classe et de milieu, du clivage entre nantis et déshérités, c’est le même caractère de désintérêt pour le désarroi et l’isolement d’autrui. Pas de bon Samaritain dans cet univers moralement châtré et refroidi.

https://www.zupimages.net/up/24/26/ja42.jpg

N'étant plus un citoyen à part entière, Umberto D. n’a plus droit à une identité complète — frère aîné du Joseph K. que Kafka a lui aussi suspendu dans un cauchemar de solitude. La vieillesse l’a rendu tatillon et aigri, veule et étroit. C’est peut-être sur ce point que De Sica, se refusant la facilité de la larmiche sensiblarde, montre le plus d’audace. Sa misère est honteuse, comme une maladie incurable, parce qu’elle est le signe évident et matériel de la déréliction. L’ex-fonctionnaire la dissimule sous les dernières marques de sa respectabilité périmée : la politesse des manières, l’élégance du costume (le complet élimé mais propre, le col effiloché mais sans taches). Il n’y a plus que cela qui le retienne sur la pente de la clochardisation. Dans la fameuse séquence où il s’essaie à mendier, il tend la main et, lorsqu’il croise un passant compatissant s’apprêtant à lui donner l’aumône, la tourne comme pour sentir s’il pleut, avant de songer à déléguer la tâche à son chien Flyke. Sordide histoire de gros sous : Umberto en étouffe. Comme Balzac dès qu’il s’agit d’argent, De Sica donne les chiffres. L’enfer du dénuement, c’est la précision du numéraire. Le héros se débat, s’essouffle à accumuler les petites coupures. Les pauvres ne voient jamais la couleur des billets un peu trop gros, ils ne font pas de monnaie. Quant à la faune de ceux qui semblent s’être donné le mot pour lui interdire toute chance de remonter à la surface, elle se divise en deux catégories : d’une part les installés, que le confort et la sécurité ont rendu opaques au malheur d’autrui ; d’autre part les rapaces hypocrites et insatiables ne vivant que pour le profit. Au-delà, c’est le monde impénétrable des gens qui administrent le pays et octroient des pensions de famille. Sous les dehors d’une honorabilité pétrifiée par le plus stérile des conformismes bourgeois, il a étouffé toute impulsion généreuse. La religieuse de l’hôpital se complaît dans le même formalisme que les catholiques distingués du Voleur de Bicyclette, jaugeant un malade sur son assiduité à réciter le chapelet. Le prêteur sur gages dépouille le nécessiteux de ses rares biens en échange d’une bouchée de pain. Au fond, ce qu’on ne pardonne pas à Umberto, c’est d’être un vivant reproche, trop discordant dans l’harmonie factice de la société. Tout ce qui est rattaché à un système, à une mécanique sociale intangible, se ferme automatiquement à lui.

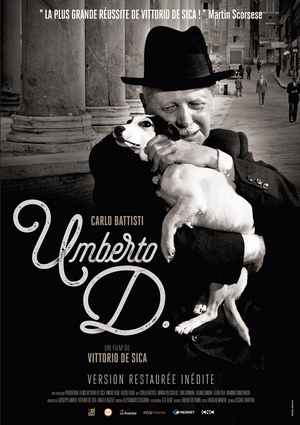

Umberto D. se présente donc comme la description objective d’une déchéance. D’où sa construction en sketchs horizontaux, en paliers dont la coulée libre et naturelle n’est débitée par aucune progression dramatique. Le cinéaste prive son sujet de tout attrait pittoresque, le déromance, de même qu’il le déthéâtralise en évitant de recourir à des comédiens professionnels (le rôle-titre est tenu par le professeur Carlo Battisti, à l’époque titulaire de la chaire de glossologie à l’université de Florence). Les gestes d’ordinaire insignifiants acquièrent dès lors une remarquable densité et permettent en quelque sorte de déchiffrer le niveau plus secret de la condition humaine. Faut-il rappeler le réveil de la petite bonne enceinte, ce passage traité avec une parfaite économie de moyens : Maria se lève, enfile sa blouse, traverse le couloir, entre dans la cuisine. Sur la table traînent l’encrier et les feuilles qu’elle a griffonnées avant de s’endormir ; elle les range, va à l’évier, essaie de boire au robinet, éclabousse les murs pour noyer les fourmis, s’approche de la fenêtre, regarde dehors et voit dans la cour lépreuse le chat sur un toit. Elle revient, craque trois allumettes, allume le réchaud, sort une bouilloire, la pose sur la table, enflamme un journal et balaie la cloison pour en chasser les insectes. Puis elle fait chauffer l’eau, prend le moulin à café, se met à moudre, assise sur une chaise. Jusqu’ici on ne pouvait déceler le moindre émotion précise (si ce n’est la lassitude) sur un visage voulu totalement inexpressif. Mais à ce moment on s’aperçoit que des larmes ont coulé sur ses joues. Sans quitter sa chaise, tout en continuant sa besogne et en reniflant, elle tend la jambe pour pousser la porte restée ouverte. À cet instant, De Sica revient à l’humanité commune. Chacun peut se reconnaître en elle, tout comme en Umberto : dans ces deux personnages noués sur eux-mêmes, confusément liés par la détresse et qui, tels l’aveugle et le paralytique, ne peuvent résister qu’en se soutenant mutuellement.

https://www.zupimages.net/up/24/26/j6qj.jpg

Nulle littérature ne transcende jamais l’évènement, nul noircissement ne le rend invraisemblable, le cinéaste évitant tout pathétique larmoyant. Loin du film doloriste, invertébré et vaguement nauséeux qu’elle n’aurait manqué de devenir entre d’autres mains, cette entreprise de parturition spirituelle prend une résonance tendre, déchirée par la délicatesse d’un découpage qui se retrouvera jusque dans le tardif Jardin des Finzi-Contini. Et le secret de ce style, c’est la modulation d’une durée sans rupture et sans secousse. Tous les éléments plastiques participent d’une telle vibration : l’éclairage gris et rarement ensoleillé, l’ambiance morne des matins ou du soir qui tombe sur la ville, de la nuit lugubre dans le studio dévasté, le décor de la rue choisi pour imposer le côtoiement d’une foule indifférente dans lequel s’enlise lentement le solitaire, certains aspects plus accablants encore comme la façade sinistre du chenil, les abords de la fourrière, la masse étouffante des maisons aperçues à travers la vitre du tramway. De Sica laisse toujours supposer un goût pour l’expressionnisme du sentiment, pour le geste lisible, pour une affectivité qui ne résiste pas toujours à la rhétorique. Il sait aussi dramatiser l’espace : jeu déformant des ombres ; plongée à la grue pour saisir les retraités manifestant au début, que l’image donne à voir écrasés sur le pavé ; contre-plongée conférant une dimension oppressante à l’appartement de la logeuse (couloir et pièces du fond) et, à la logeuse elle-même, l’aspect intimidant d’une ogresse blonde. Car le cinéaste n’a cessé de poser son réalisme à l’opposé du vérisme où il ne veut voir que la représentation banalisée d’une réalité documentaire. Son approche est liée à une transposition poétique qui ne recule pas devant la déformation subjective. Retenue comme ici, elle aboutit à la porte du logement, plus bardée de serrures qu’un coffre-fort, ou bien à la Rome au visage fermé, toutes fenêtres closes, quand l’infortuné part à l’aube.

Comme le vagabond chaplinien, Umberto conserve la candide confiance de celui qui n’a jamais triché. Il est l’innocent désarmé, écarté de la franc-maçonnerie des malins. Sa vulnérabilité, interne et due à l’impossibilité fondamentale de se débrouiller, est redoublée du fait que la société la consacre de la façon la plus impitoyablement sereine. Des jeunes peuvent encore trouver une âme bienveillante qui veuille les protéger (Sciuscià), un ouvrier compter sur le geste de fraternité d’un autre travailleur (Le Voleur de Bicyclette), les clochards former une communauté anarchique qui permet d’avoir chaud en se serrant (Miracle à Milan). Mais d’un vieil homme, marqué par les tics et l’égoïsme inévitable d’une existence repliée sur elle-même, qui donc voudrait se soucier ? Son humiliation, sa faiblesse, sa souffrance sont beaucoup plus ingrates que celles de tout autre malheureux, surtout quand elles restent encore décentes et s’efforcent de sauver la face. S’il existe un folklore de la vieillesse en guenilles, comment faire figurer dans la galerie des images d’Épinal, qui tient lieu à presque tout le monde de système de références, le sexagénaire cultivé, d’allure convenable et correctement habillé ? Inclassable, Umberto est par conséquent non récupérable, plus abandonné que tous les miséreux. Il ne lui reste qu’à mourir. Cette extinction des puissances vitales, qui se distille au compte-goutte et qu’accentue la précarité de la condition sénile, rejoint par instants celle des personnages de Beckett, s’éternisant dans le non-temps du désormais et du jamais-plus. Il reste toutefois dans l’espace aride du vieillard démuni encore assez d’amour, fût-ce pour un animal familier, pour que s’y manifestent le consentement, la mansuétude, le sens du prochain. L’issue du film est ouverte. Pessimiste ? Umberto, trop velléitaire pour se tuer (il ne faut pas oublier ce que représente le suicide dans un pays catholique comme l’Italie), sort de l’écran "à la Charlot" pour y attendre l’élimination définitive. Optimiste ? Umberto, réconcilié avec Flyke qui l’a sauvé de la mort, s’éloigne, cédant la place à une volée de gosses qui changeront peut-être les choses. L’idéologie néoréaliste tient compte de l’espérance chrétienne, en même temps qu’elle implique l’appel à la charité du public davantage qu’à celle des autres personnages. Umberto ne trouve pas de réponse à ses problèmes, ce n’est pas son rôle. C’est la société qui doit se sentir responsable, c’est à elle qu’incombe la solution. À nous de jouer.

https://www.zupimages.net/up/24/26/y3f2.jpg