Le monde peint ici par Vittorio de Sica est désenchanté, méchamment. Et le film sera un échec, sabordé par le pouvoir en place, Giulio Andreotti en tête (pour se faire une idée de cet homme, je renvoie au portrait Il Divo, qu’en a réalisé Sorrentino). La loi Andreotti qui favorisait le développement du cinéma italien, et permettait le financement des sociétés de production, supposait l’approbation par un comité dépendant du gouvernement, du scénario de chaque film, comité qui pouvait dispenser un film de sa licence d’exportation s’il jugeait celui-ci donnant une image trop péjorative de l’Italie.

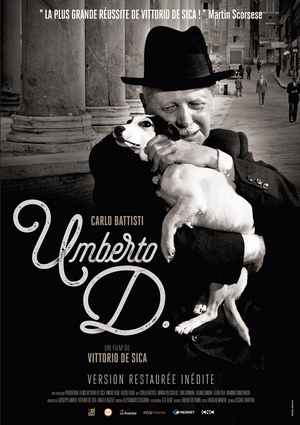

Fidèle en cela au cahier des charges du néoréalisme, De Sica inscrit son film dans un contexte social et politique précis et dépeint la situation d’un vieillard, professeur à la retraite, sans le sou, obligé de se nourrir à la soupe populaire, se séparant de ses biens un a un pour payer le loyer de sa chambre, menacé d’être mis à la porte par une logeuse sans vergogne. Le film s’ouvre sur la répression d’une manifestation de retraités mécontents réclamant au gouvernement de quoi vivre. On comprendra que dans ce contexte, Umberto D. n’ait pas bénéficié de tout le soutien que d’autres ont pu recevoir. Andreotti adressa une lettre à De Sica pour le remercier du « misérable service rendu à la patrie. »

Et pour cause ! Tout le film durant, c’est longtemps que l’on cherchera un geste, une attitude de compassion ou d’altruisme. Chacun se réfugiant dans son quant-à-soi, ayant ses préoccupations. Il n'est pas jusqu’aux deux personnages principaux qui ne cherchent à combler leur égoïsme l’un, Umberto, ne se préoccupant que de son chien, l’autre, Maria, à l’affut systématique de ses amants. Ne parlons pas des autres. C’est ce vide immense, à l’image du trou dans le mur de la chambre d’Umebrto, qui organise le film. Ce vide qui cherche à se combler. Malgré tout, une générosité s’immisce. Celle d’Umberto pour son chien, compte-t-elle, quand elle passe avant celle pour les hommes ? Maria va bien voir Umberto à l’hôpital mais ne peut rester trop longtemps parce qu’un homme l’attend. Systématiquement les élans sont déçus, empêchés, avortés. Le monde porte les stigmates d’une dépravation morale, où l’attente d’un enfant est un malheur, dont rien ne semble pouvoir le sauver et particulièrement pas ceux qui le peuplent.

Et puis, il y a ce geste. Maria qui vient s’asseoir à côté du vieillard, laisse sonner le clairon qui l’appelle, et reste là. Elle finira par sortir et rien n’aura été dit mais quelque chose sera passé. Maria, cette jeune femme bouleversante de beauté, dont longtemps on avait deviné la puissance de compassion qui n’arrivait pas à s’exprimer. Figure du malheur, il faut la voir filmée par De Sica, elle qui possédait la lumière et le feu, d’elle seule pouvait venir la solution, ce qui manquait. Et qui ne sera pas suffisant pour le monde mais qui raccorde enfin le film et son spectateur. Qui les raccorde continuellement.

Et la caméra de De Sica et de son chef opérateur, Aldo Graziati n’y est pas étrangère. L’image est superbe, les tonalités en clair-obscur et les nuances de gris sont magnifiques et ne sont pas sans rappeler le travail d’un peintre tel Le Caravage – les couleurs en moins. Et certaines scènes, sont de véritables scènes de genre. Ainsi Maria allant et venant dans sa cuisine, au réveil. Aucun acteur n’est professionnel et pourtant quelle présence ! C’est ainsi que voulant peindre la vierge, Caravage, avait pris comme modèle le corps d’une prostituée. Il y a chez De Sica comme chez le peintre lombard, cette vérité à chercher dans la rue, dans le peuple. Maria figure cette vierge, qui ignore le père de son enfant. Et lorsque Umberto, sa chambre étant transformé en salon, n’ayant autrement dit, plus de place, s’en va, il demande à Maria qui hésite entre deux hommes de ne pas choisir le florentin. C’est qu’encore De Sica ne se revendique pas de Raphaël ou de Michel-Ange, et si l’autre alternative pour Maria est un napolitain et non un milanais, est-ce peut-être pour signifier mieux ce qui manque encore à ce monde. Il y a, à Naples, dans l’église du Pio Monte della Misericordia, une toile du Caravage, Les Sept œuvres de Miséricordes, et qui représente les six œuvres de miséricorde telles qu’elles ont été énumérées par Saint Matthieu : « Nourrir l'affamé, abreuver l'assoiffé, accueillir l'étranger, vêtir les malheureux, soigner les malades, et visiter les prisonniers », auxquelles l’Eglise a rajouté tardivement « ensevelir ses morts » et permettent la rédemption dans la liturgie catholique.

De manière sous-terraine, une histoire se raconte ainsi. Mais pour l’individu, le salut n’est pas une promesse à venir mais un parcours à poursuivre et lorsque Umberto va pour se jeter sous un train, son chien dans les bras, c’est le reflexe de ce dernier qui les sauve tous deux. C’est que la vie n’est ni un futur où aller, ni un espoir à attendre, elle est. C’est alors, c’est, peut-être, la leçon du néoréalisme d’avoir su, à travers la description d’un contexte social misérable, d’une pauvreté matérielle et morale souvent, montrer l’écoulement de cette vie au présent, d’en saisir la volonté dans la difficulté et l’acharnement à proximité du renoncement.