Les amateurs de nanars vidéoludiques se rappellent sans doute Deadly Premonition, vrai-faux pastiche de Twin Peaks conçu par l'inénarrable Swery, égérie de la scène indé japonaise qui connut son heure de gloire en 2010 avec cet improbable jeu d'enquête horrifique. Sorti dans les mêmes eaux qu'Alan Wake, Deadly Premonition fit sensation dans les milieux autorisés qui commencèrent à évoquer une révolution du jeu d'auteur à gros budget, particulièrement dans nos cercles occidentaux où les exclusivités Xbox 360 de jeux nippons (ni mauvais) étaient très surveillées ; et si la hype se tassa bien vite sous la douche froide d'une technique d'un autre âge, elle fut suffisante pour inscrire le jeu au panthéon des bizarreries les plus singulières de leur génération. Or, sans qu'on ne sache vraiment pourquoi, peu de parallèles ont été tracés entre Alan Wake et Deadly Premonition, alors qu'en bien des points les deux jeux partagèrent, outre une période de sortie très proche, beaucoup de similitudes. Enquête en milieu montagnard ? Check. Références à David Lynch ? Check. Alternance entre séquences d'action, passages angoissants et instants plus légers, presque détendus ? Check aussi. Paradoxalement pourtant, seul Alan Wake se débattait avec un cahier des charges typiquement américain, alors victime de la politique éditoriale d'un Microsoft beaucoup plus frileux sur ses exclusivités first party occidentales ; et si le studio finlandais finit bien par sortir ce qui commençait à ressembler à une arlésienne, Quantum Break, il passa, comme beaucoup d'autres infortunés studios victimes de l'inconséquence de Microsoft comme partenaire éditorial, à deux doigts du dépôt de bilan. La faute, entre autres, à une vision artistique tristement indéfinie, restée pendant longtemps le cul entre les chaises de l'actioner bas du front et de l'expérience cross-media.

De mon côté, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les jeux Remedy, que ce soit ceux d'avant, de pendant ou d'après cette "période Xbox", pour une raison simple : ils ne m'ont jamais, au grand jamais, amusé. Ils m'ont au mieux distrait, à l'image d'Alan Wake qui avait au moins pour lui d'être un jeu effrayant, et donc, de faire ressentir quelque chose d'un tant soit peu intense au milieu d'un certain marasme ludonarratif semblant constituer l'unique feuille de route du développeur ; marasme ayant culminé avec Quantum Break puis Control, deux véritables atrocités de game design et d'écriture dans lesquelles il s'agissait de tout flinguer sans raison en faisant des pauses "lecture de documents" aussi interminables que récurrentes. Il n'y a en fait jamais vraiment eu de game designer dans la barque Remedy, qui s'est toujours tenue à distance respectable de tout ce qui rendait un jeu agréable et divertissant pour plonger tête la première dans les eaux troubles du "jeu d'auteur à gros budget" sans vraiment savoir où aller, entre désir de raconter une histoire complexe et nécessité d'appâter son public par un gameplay facile à comprendre... mais pourtant jamais facile à appréhender.

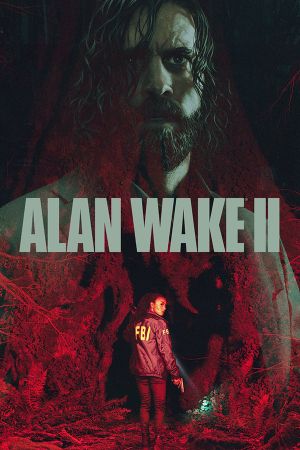

Si Alan Wake, donc, pouvait commencer par cligner de l'oeil aux auteurs mégalos du Japon dans sa tendance à suremballer son expérience dans une narration et des effets de style ouverts aux quatre vents (horreur, humour, mystère, et, bien entendu, chansons), ce n'est rien en comparaison de ce que tente sa propre suite, qui a décidé de pousser au maximum les potards des obsessions classiques du studio finlandais. Alan Wake II, c'est le plus Remedy des jeux Remedy : un jeu qui se repaît en permanence de son propre génie créatif, qui crâne en permanence face au joueur, lequel, médusé, ne sait plus très bien à quoi il joue, ni même s'il joue vraiment. Alan Wake II, moins qu'un jeu, plus qu'un jeu aussi (parfois), est avant tout le résultat de ce dont Remedy a rêvé pendant toute son existence sans jamais pouvoir y prétendre jusqu'ici : un pur travail de création sans garde-fous, réalisé grâce un budget virtuellement illimité et une totale carte blanche accordés par son éditeur, Epic, qui confirme être son partenaire le plus providentiel, une sorte de mécène aussi richissime que désintéressé n'ayant que faire des conventions et souhaitant se lustrer une image de marque sans effort éditorial en finançant un AAA d'auteur. C'est en tous cas la meilleure façon de nommer Alan Wake II, qui n'est toujours pas un jeu, mais plutôt une expérience cross-media (encore une, donc) dans laquelle on appuie parfois sur des boutons histoire de se maintenir éveillé. Du David Cage, du Dark Pictures Anthology ? Loin de là : encore une fois, plus simplement, du Remedy, un bon gros foutoir scandinave où l'on mélange scènes d'horreur pure, concerts de vieux groupes sur le retour, mise en scène de série Netflix, fausses vidéos débiles, fusils à pompe, histoire cryptique et, bien sûr, pages à lire.

Alan Wake II est, sans l'ombre d'un doute, le jeu de Remedy le plus riche, le plus assumé, celui qui assène avec le plus d'aplomb ses idées, souvent radicales. C'est le jeu qui reprend à son compte tout ce que les jeux précédents du studio ont tenté à leur propre échelle, mais en en amplifiant la portée et la singularité artistique. Et c'est aussi, à la manière d'un jeu de Swery, un énorme troll hipster conçu par des gens sans doute soit moustachus, soit vêtus de chemises à carreaux, soit plus probablement les deux. Un jeu qui se fout éperdument du plaisir de son auditoire, pour la bonne raison qu'il n'est pas là pour lui en donner ; qu'il est "juste" là pour l'épater par son génie artistique, son sens de la rupture de ton, sa science de la narration. Soyons clair, tout là-dedans est très discutable, limite fumiste. Il n'y a rien dans Alan Wake II qui soit à mon sens parfaitement réussi ni même à la hauteur de la moitié de l'ambition de son Sam Lake de démiurge artistique : comme ses prédécesseurs, Alan Wake II est un jeu "faux", profondément insincère, si éminemment convaincu de son propre génie en permanence qu'il agace par son côté excessivement fabriqué, bien trop sûr de ses effets, qu'ils soient visuels, sonores, scénaristiques... Il y a encore et toujours quelque chose, dans cette direction artistique trop lisse pour être honnête, dans ces cinématiques trop opaques pour être compréhensibles, dans ces intermèdes audiovisuels trop soigneusement bêtes pour vraiment faire rire, dans ces écrits au sens excessivement brumeux, qui continue de fonctionner en vase clos, hors de toute communication entre le joueur et le jeu. Qui tient moins du moment de partage que de l'éjaculat d'artiste.

L'expression n'est pas anodine tant Alan Wake II ressemble à une pulsion incontrôlée. En jouant à ce jeu, on sent à tout instant les priorités du studios, résumables en quelques mots : "style over substance". Et il y a des victimes. La première est, de très loin, le game design. C'est bien simple, il n'y en a pas : la notion même y est abattue de sang-froid. Le jeu susurre des idées, fait croire à des mécanismes récurrents, prétend mettre en place des règles... qui ne tiennent que quelques minutes, avant de voler en éclats sous le melon d'artistes de tous horizons, lesquels, on le sent bien, sont vraiment ceux dont la voix porte le plus dans le studio, et se foutent cordialement de procurer de l'amusement, voire tentent de l'éviter (il y a des moments si mal branlés en termes de fun ou même de compréhension basique des actions à réaliser, que le sabotage volontaire est quasiment avéré). Alors il faut bien admettre que, d'un certain côté, à une époque où les plus gros jeux obsèdent sur les techniques de rétention et jouent tellement sur la psychologie du joueur qu'ils en deviennent complètement neuneus, vides et désincarnés, une telle prise de liberté avec les fondamentaux est quelque part une bonne nouvelle, et ce serait mentir que de nier la puissance des quelques moments magiques tenant précisément grâce à ce parti-pris. Mais d'un autre, le fait que Remedy persiste dans ce refus immature de respecter des préceptes de design universels (les règles changent à la volée ; la liberté d'action ou d'exploration est aléatoirement restreinte ou amplifiée sans que le joueur n'en soit ne serait-ce que notifié ; les objectifs sont indéchiffrables et changent de manière arbitraire ; le comportement des ennemis ne répond à aucune logique ; le ratio risque/récompense est d'une rare inconstance ; les puzzles, car il y en a, semblent pour moitié n'avoir fait l'objet d'aucun contrôle de leur clarté et font davantage appel à la chance qu'à la réflexion...) permet de se rappeler leur utilité. La construction du monde de façon semi-ouverte donne lieu à d'éprouvants moments de flottement, quand on hésite à aller dans telle ou telle direction avant de comprendre que de notre choix (arbitraire) dépendra l'avancée de l'histoire principale ou la découverte d'un secret facultatif.

Prenons un symptôme assez parlant pour décrire la maladie conceptuelle qui touche Alan Wake II : le contenu secondaire. Attention, il faut s'accrocher, parce que ça déménage. Chose importante à préciser, il y a BEAUCOUP de contenu annexe dans Alan Wake II. Celui-ci est ainsi disséminé dans les cartes du jeu comme autant d'ateliers optionnels (généralement de réflexion), et se voit la plupart du temps constitué d'énigmes à la clarté extrêmement variable, consistant par exemple à placer des poupées glanées un peu partout dans les différentes zones du jeu sur des dessins d'enfants en respectant le sens d'une comptine. Disons déjà que ladite comptine est généralement imagée au point d'être totalement mystique : "l'homme regardait la maison" est censé se traduire dans l'énigme en "placer la poupée du vieux sage sur le dessin d'arbre". On ne va pas se mentir, ça démarre très mal, mais ça n'est que l'apéro. En effet, le jeu nous laisse essayer de résoudre ces énigmes même si on ignore ne pas disposer des objets nécessaires (ça aurait pourtant pu marcher dans un autre jeu qui aurait fait l'effort de se montrer un peu plus amical) : il arrive alors que l'on passe dix, vingt, trente minutes à se creuser en vain la tête sur une énigme, en écoutant la voix off de notre personnage nous informer obligeamment qu'on se trompe (et non pas qu'on n'a pas le bon objet, nuance !), avant de supposer par dépit qu'il faudra revenir plus tard après avoir fouillé un endroit sans aucun rapport et parfois très éloigné. Mais la petite cerise sur le gâteau est qu'en cas de réussite de l'un de ces ateliers (ce qui tient donc généralement du hasard total), le jeu nous récompense en modifiant légèrement une zone de jeu située parfois assez loin de l'énigme qu'on vient de résoudre, sans nous donner aucun moyen de deviner laquelle, en y ajoutant une "breloque" boostant légèrement les stats de notre personnage (vie supplémentaire, plus de dégâts de lumière, etc). A partir de ce moment donc, il s'agit de : 1) Trouver la zone où l'objet est apparu, complètement random, parfois située juste à côté, parfois à cinq minutes de marche. 2) Vaincre la horde d'ennemis y ayant poppé pour l'occasion, diminuant de moitié notre stock de munitions (voire d'objets de soin si on tombe sur l'une des nombreuses configurations "gang-bang" nous balançant 3 snipers et 2 tanks en même temps). 3) Ramasser la merdouille. 4) Si elle est intéressante (il y a environ 1 chance sur 4), équiper la merdouille en dégageant une autre merdouille, car le jeu recèle des dizaines de breloques mais ne permet d'en équiper que trois simultanément, condamnant les autres à rester inutilisées. Et enfin, 5) Faire un rapide calcul aboutissant à l'effrayant constat que la réalisation de ce contenu secondaire a vidé nos munitions, notre santé, nous a pris 30 minutes pour une énigme qu'on a fini par résoudre sur un coup de chance, et nous a donné en récompense un objet qu'on n'utilisera jamais. C'est formidable.

Ca, c'est vraiment pour comprendre le niveau d'amateurisme du game design par un aspect concret et représentatif. Mais en réalité, les exemples similaires pullulent. Parce que le jeu se présente donc aussi comme un jeu d'enquête, qui nous demande régulièrement de nous rendre dans un menu pour y associer indices, lieux et personnages afin de débloquer l'avancée dans l'histoire principale : le processus, qui veut avoir l'air organique et intellectuellement stimulant, est en réalité entièrement guidé par les déductions de médium de notre personnage, qui a, littéralement, le don de deviner des choses incompréhensibles ou informulées "parce que c'est magique", réduisant à peau de chagrin (agréablement cosmétique, certes) l'intérêt de la dimension enquête. Parce que l'histoire est de toute façon obscure du début à la fin, en empilant les symboles chamaniques, révélations sorties du chapeau, monologues d'illuminé cosmique et autres cinématiques confuses pour le plaisir de l'être. Parce que le jeu nous présente deux personnages jouables à contrôler alternativement, en nous faisant d'abord croire à deux gameplays distincts avant de renoncer en rendant chacun équitablement aléatoire et ésotérique (il est question avec un personnage d'absorber des sources de lumière pour les transférer ailleurs et créer des passages, mais le procédé vire au script arbitraire et imprévisible ; il est question de bidouiller des zones précises pour les transformer par le pouvoir des mots, ce qui semble au début relever de la réflexion mais se révèle aussi circonstanciel que confus dans le résultat ; etc). Parce que le level design s'amuse à changer de forme tout le temps, sans aucune raison, en présentant, ici, un intérieur labyrinthique dont on nous informe qu'on peut changer l'agencement par des actions tellement obscures qu'elles ne relèvent même plus du libre arbitre ; plus loin, un extérieur d'apparence ouverte, dont la représentation sur la carte ne correspond pas aux obstacles omniprésents qui jonchent les sentiers en en bloquant les accès. Parce que les ennemis semblent relever de certains comportements en fonction du personnage que l'on contrôle et du level design, en susurrant selon les cas la possibilité de s'infiltrer ou de foncer dans le tas, alors qu'un vilain sur deux a un comportement scripté totalement indépendant de notre façon de l'approcher, voire se révèle une simple illusion indifférenciable des "vrais" dangers, juste là pour nous voler des munitions. Parce que l'exploration elle-même, inspirée du metroidvania du pauvre, nous donne progressivement accès à un panel d'outils demandant de revenir sur nos pas sans que jamais la narration nous informe de notre "droit" à procéder ainsi, tant elle guide excessivement notre progression en décourageant le moindre pas de côté (il faut toujours se dépêcher pour une raison X ou Y). Parce que si les munitions et objets à ramasser sont en nombre fixe, le jeu fait souvent réapparaître des ennemis de façon aléatoire en des lieux déjà visités, faisant aussitôt passer l'envie d'explorer (on passe le plus clair de son temps à être en rade de balles de pistolet, alors que les menaces sont fréquentes)...

Ballotté d'un personnage jouable à l'autre pour à peu près aucune raison, à la poursuite d'objectifs arbitraires et eux-mêmes retardés par des événements demandant de faire des détours pas possibles pour un oui ou pour un non, le jeu marque aussi, par rapport au premier Alan Wake (et à tous les autres jeux Remedy) une tentative de faire du multiverse à la Marvel. Si l'intention est intéressante, elle trahit avant tout et encore une fois une forme de gros melon de la part des scénaristes, qui exigent du joueur qu'il ait fait tous les autres jeux du studio, s'en rappelle les personnages et soit capable de tracer un trait d'union entre des événements, personnages ou lieux souvent récupérés d'autres jeux au petit bonheur la chance, dans l'espoir de tisser un monde global compact et cohérent. S'il est indispensable d'avoir bien en tête les événements du premier Alan Wake pour profiter de sa suite, ce qui est déjà burné compte tenu des 13 ans qui se sont écoulés depuis sa sortie, c'est un peu plus difficile d'accepter la tentative de Remedy d'y greffer les personnages de tous leurs autres jeux, tantôt déguisés, tantôt en références ouvertes, dans la mesure où le fatras scénaristique qui se dégage de la plupart des dialogues ou éléments de narration au sens large (vidéos, émissions de radio, coupures presse, pages de manuscrit...) demande une compréhension extrêmement fine d'une histoire invraisemblablement compliquée, conçue comme telle, et rendue encore plus obscure par sa narration morcelée à l'extrême. Les theorycrafters vont se régaler à placer Alex Casey, Ahti, Pat Maine et l'agent Barry sur le nouvel échiquier dramatique d'Alan Wake II ; pour les autres, c'est moins sûr. De plus, il a beau être facile de se dire que les développeurs comptent sur l'acceptation de la part du joueur de ne pas tout comprendre, de se laisser porter en lâchant prise comme dans un rêve (ou un cauchemar) ; on est souvent contraint de reconnaître que, dans les faits, cette noble vision se heurte aux promesses non tenues d'un game design d'enquête complètement exsangue, qui demande à contrecœur les inputs du joueur quand il préférerait clairement s'auto-piloter la plupart du temps.

C'est là encore l'un des paradoxes du jeu, et pas l'un des moindres : Alan Wake II, en bon jeu "cinématographique", s'est bien renseigné sur les habitudes modernes de consommation du divertissement. Il faudrait d'ailleurs dire "sériel" plutôt que "cinématographique". Si le jeu est complètement à l'ouest en termes de conception pure, c'est une autre paire de manches en ce qui concerne le soin qu'il met à respecter son aspect épisodique, ses cliffhangers, ses petites punchlines de clôture d'épisode, jusqu'à son casting qui compte parmi l'un de ses personnages jouables un personnage métis, dont le scénario nous explique qu'elle descend d'une famille de vikings du grand Nord (très littéralement). J'irais bien ici de mon petit commentaire réac (note pour moi-même : trop tard), mais en réalité, c'est bien foutu, et comme le studio n'a pas lésiné sur la motion capture et la qualité d'interprétation des dialogues, on apprécie le plus souvent la proximité esthétique que le jeu entretient avec ses modèles télévisuels. On a d'ailleurs le sentiment que toute la direction artistique vise une forme de photoréalisme sériel dont l'objectif premier serait de permettre un mariage idéal avec les nombreuses scènes "live action", filmées avec de vrais acteurs (et avec une photo très typique d'une production SVOD), qui alternent avec les phases de jeu voire y apparaissent en surimpression. Il faut bien l'admettre, le résultat est balèze, surtout après la catastrophe industrielle que fut Quantum Break, ses figurants bénévoles et ses costumes loués au magasin de farce et attrapes du coin : les séquences FMV, dans Alan Wake II, sont d'une beauté aussi surprenante qu'elles sont interprétées par d'excellents acteurs. Ikka Villi, Melanie Liburd, David Harewood ou encore Peter Franzen vont jusqu'à voler la vedette à Sam Lake, qui se raccroche à ses pitreries pour exister (ce qui marche d'ailleurs plutôt bien) ; et la mise en scène s'y montre pour la première fois à la hauteur, particulièrement dans le travail méticuleux d'insertions de séquences filmées à l'intérieur même des séquences de gameplay. Ce parti-pris artistique, qui marche vraiment bien lorsqu'il s'agit de créer des tableaux angoissants dans les séquences axées survival horror, trouve étonnamment son apothéose dans une hallucinante scène de comédie musicale jouable mêlant gunfight et concert live action, de très loin le plus beau moment du jeu et même de toute la ludographie de Remedy... qui touche enfin du doigt, à cet instant précis, la forme d'excellence après laquelle il court depuis tant d'années. Mais ces moments d'authentique génie créatif se paient au prix (fort) de dialogues tellement surécrits pour claquer, d'une structure épisodique en ordre si dispersé, que leur arrivée signifie systématiquement qu'on va passer un sale moment narratif.

Dès qu'un personnage parle, dès qu'un acteur apparaît, le sens est clair pour le joueur : on ne va rien comprendre. Ca va débiter des répliques qui tuent, ça va tergiverser sur des concepts nébuleux, ça va parler de réalité parallèle, de symboles, de trucs, de machins, qui nous renvoient aux mauvaises heures de Quantum Break et Control. Remedy, avec Alan Wake, ne se contente pas de poursuivre sa quête infinie des histoires incompréhensibles qui seraient bien parce qu'elles sont incompréhensibles ; il enclenche la cinquième et part s'écraser dans le mur de la suspension d'incrédulité à fond de balle. Passe encore qu'on se tape des petits bouts de papier à lire absolument partout, écrits par on ne sait qui et signifiant on ne sait quoi. Passe encore qu'on enquête sur des mystères qui se résolvent sans nous. Passe encore qu'on nous appâte avec un poil trop de mystère pour nous donner envie de démarrer l'épisode suivant sans attendre, façon binge watching. Mais quand on ignore si un épisode va durer cinq minutes ou quatre heures, quand on vient de se taper un long monologue imbitable modifiant le décor autour de nous pour enchaîner aussitôt sur la même chose multipliée par deux, quand on espère très fort que le gameplay ne va pas s'en mêler en se mettant lui aussi à devenir incompréhensible (avant d'être déçu), c'est que le postulat sériel ne tient pas la route. Le pire sera donc la tentative visible de faire entrer en résonance gameplay et histoire : ça a beau être, sur le papier, une évolution positive du style Remedy (qui essaye manifestement d'amoindrir la dissonance ludonarrative des génocides perpétrés par le héros de Quantum Break), le résultat est bien trop souvent un level design qui se met à faire n'importe quoi, en créant des portes dérobées, accessibles ou non sans raison identifiable, des versions alternatives de lui-même, des duplications, fortement inspirées des SCP. Mais quand Control limitait la casse en essayant de rester à peu près lisible, Alan Wake II n'en a vraiment plus rien à foutre et, particulièrement quand il nous met aux commandes de Wake, se plaît à empiler les structures confuses, aussi belles visuellement qu'elles sont improbables et chiantes à naviguer.

C'est finalement la raison pour laquelle je n'ai pas fini le jeu, coincé à un niveau d'une cruauté gratuite et vraiment insupportable : le niveau de l'Oceanview Hotel, labyrinthe à la con (un de plus) où il faut récupérer la clé A à l'endroit B pour ouvrir la porte C, sauf qu'en fait la porte qui devrait être à l'endroit D est transférée à l'endroit E et se voit en outre bloquée par un obstacle F qu'on croit pouvoir contourner en allumant la zone G avec une lampe glanée en H, alors qu'en fait cette action crée juste une ouverture vers une salle I qui permet de débloquer une version J de l'histoire demandant de retourner en B pour ouvrir une autre chambre K qui s'est ouverte toute seule sans prévenir personne, et dont la salle de bains comprend une porte ramenant en D sauf que tout à coup il y a trois mille ennemis et que je n'ai plus de charge de torche parce que j'ai tout vidé sur des faux ennemis et j'ai sauvegardé ma partie donc je l'ai dans le baba. Mais c'est sans regret, car il me restait encore à comprendre comment descendre les escaliers du hall L pour atteindre la chambre M comme me l'intime la voix off, alors que la carte de la zone m'indique clairement que je suis déjà au bon niveau et que le dit escalier, apparu grâce à l'association des mots "salle de bal" et "diable" dans l'antre mental du héros (OK) est mystérieusement bloqué par des valises qui traînent par terre, que je suis dans l'incapacité d'enjamber. C'est décidé : comme les scénaristes, comme les playtesteurs, comme les level designers, je n'en ai plus rien à foutre. J'aurais aimé voir la suite de la série, profiter d'un dernier numéro musical, d'une autre belle séquence de trouille en forêt, mais je n'irai pas plus loin. J'en suis incapable, au sens le plus littéral du terme : je suis bloqué, dans un niveau incroyablement confus et injuste, et la récompense prévue (des éclaircissements scénaristiques qui, je le vois venir, ne seront que des révélations absconses supplémentaires comme depuis le tout début du jeu) ne me motive plus du tout.

Et tout ça est terriblement dommage, car il est clair qu'Alan Wake II est le meilleur jeu de Remedy. C'est beau, c'est travaillé, il y a pour la première fois un vrai souci de compléter l'expérience par un embryon de game design ; mais Remedy, encore une fois, s'est moqué de plaire, il a "juste" voulu impressionner son auditoire. Sur une durée plus ramassée, l'effet aurait pu fonctionner. Mais avec ses vingt heures et plus au compteur, la partie vire à la corvée, alors que ce point même aurait dû être une qualité. Il ne suffit pas, encore une fois, d'empiler les références, de crâner avec son manuel du bon petit imitateur de David Lynch, sa maîtrise des codes de la pop-culture, des multivers et des séries Netflix. Cela, tout le monde peut le faire, tout le monde a déjà vu Twin Peaks, a joué à un jeu de Kojima ou s'est tapé les soixante-douze saisons de Lost : la régurgitation est un exercice facile. Ce qui est plus compliqué, et ce que Remedy refuse encore et toujours catégoriquement de faire, c'est de lier les parties ludique et artistique, d'en produire un agrégat harmonieux et digeste. C'est d'autant plus sanctionnable que le studio en a les moyens et le talent : il y a clairement des séquences où est touché du doigt un équilibre aussi beau que fragile, des moments dans lesquels on entre pleinement dans la proposition cross-media du jeu, en embrassant son mystère et ses mécaniques. Des niveaux de pur effroi, aux commandes de Wake, qui nous font visiter des lieux à l'atmosphère écrasante de majesté, où le level design trouve brièvement le juste compromis entre ouverture et linéarité. Des niveaux plus hétérogènes et inattendus aussi, mais d'une grande maîtrise, à l'image de cette visite d'une maison de retraite où chaque porte nous mène soit vers une affable vieille dame faisant du crochet, soit vers un monstre dangereux auquel les autres personnages du jeu réagissent à leur propre manière, en criant hors-champ ou en se réunissant dans des zones sûres où l'on s'empresse de les rejoindre, la sueur au front. Et, bien sûr, cette proposition authentiquement enthousiasmante de mélanger l'horreur et la comédie musicale, avec des passages tellement beaux, entraînants, originaux, drôles et lyriques qu'on ne peut qu'écarquiller les yeux face à ces coups de génie, aussi précieux qu'ils sont rares. Mais, comme dirait une autre célèbre chanteuse : "s'il suffisait d'aimer..."