D’Adieu Philippine à Du Côté d’Orouët, des Naufragés de l’Île de la Tortue à Maine Océan, les personnages de Jacques Rozier ne sont jamais saisis dans d’autres dispositions que celle des vacances. Ses films (si rares donc si précieux : cinq longs-métrages en quarante ans, dont un n’a jamais connu le chemin des salles) semblent découler d’une expression aléatoire, inattendue, totalement libre, suscitant un sentiment d’évidence lascive inversement proportionnel à la frugalité des moyens employés. Ce ressenti provient certes de la manière d’envisager le tournage comme contemporain de l’écriture d’un scénario modulable au gré de ses aléas, et l’œuvre achevée comme trace de ce surgissement de la vérité. Mais il est aussi lié à la matière même de ce qui compose un tel cinéma. Un garçon en attente de sa feuille de route pour l’Algérie erre sur la Côte d’Azur puis en Corse avec ses deux copines (Adieu Philippine). L’employé d’une agence de voyages organise une robinsonnade tropicale qui tourne à la loufoquerie débridée (Les Naufragés de l’Île de la Tortue). Un tatillon contrôleur de la SNCF concrétise son rêve d’évasion informulé en se laissant entraîner dans une escapade farfelue (Maine Océan). L’intrigue consiste à repousser au plus loin l’instant fatidique qui fera éclater la fragilité du moment présent (et déjà passé à peine évoqué) pour plonger dans l’inconnu. Peu épris des villes, le cinéaste affectionne les arrière-pays où la sève du pittoresque est bientôt débordée par un exotisme plus vaste. L’homme lambda y accomplit par monts et par vaux son exil intérieur, découvre le marin ou le cow-boy qui sommeillait en lui. Son aventure acclimate en quelque sorte les grands thèmes du road movie intellectualiste (perte d’identité, devenir-paysage généralisé) à la comédie populaire — comme un croisement improbable de Wim Wenders et de Claude Zidi.

https://www.zupimages.net/up/19/31/kc81.jpg

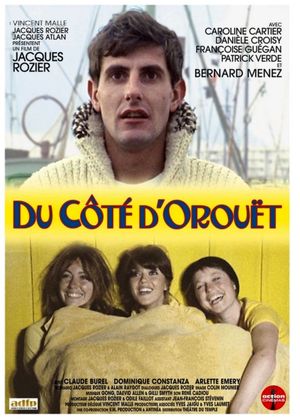

Ici, trois jeunes estivantes, dont deux sont parisiennes (Joëlle et Kareen), s’installent à Orouët, minuscule bourg perdu sur le littoral vendéen, dans la maison vacante de la grand-mère d’une d’entre elles (Caroline) : une grande demeure naïve, carrée, toute blanche, avec un drôle de petit donjon. On est en septembre, et l’approche de l’automne a presque vidé le site de ses touristes. Débarquant plein cadre (la soudaineté de l’insert sur son visage ahuri produit un effet comique irrésistible), arrivant de chez son aïeule de Saint-Paul-de-Léon, Gilbert, le patron de Joëlle, les y rencontre par hasard (à l’en croire). Il plante bientôt sa petite tente dans le jardin et s’impose, se cramponne, s’incruste, comme un enquiquineur dans un jeu de filles. Accueilli par le trio comme le copain qu’on héberge, il devient à la fois leur cuisinier, leur bonne à tout faire et leur souffre-douleur, jusqu’au jour où, excédé, car il a l’impression (justifiée) qu’elles se moquent de lui et abusent de sa gentillesse bonne poire, il met les voiles sans dire au revoir. Le séjour se termine un peu en jus de boudin, nos trois fofolles rentrent le cœur gros, retrouvent résignées leur boulot, leur quotidien gris, leur petit restaurant du midi, et rêvent déjà de leur prochain été, dans onze mois — peut-être du côté d’Orouët. Deux heures trente pour raconter ce vide saturé de relief, pour voguer à la va-comme-je-te-pousse dans la douceur balnéaire de ce rien rempli de micro-évènements répétitifs, pour élever le hors sujet, l’oisiveté, le relax, la décompression à hauteur d’impératif catégorique, pour synchroniser le temps du filmé avec celui du vécu, pour capturer les fous rires, les gloussements, les pirouettes et les foucades d’une vie communautaire dolente, les chamailleries et les sautes d’humeur plaquées sur le baromètre, les flirts sans lendemain, la fragilité des amitiés et les variations capricieuses du sentiment. Le décalage giralducien entre la légèreté de la démarche et la profondeur de son empreinte fait tout le prix de ce film simple et radieux, cruel et flâneur, où le réalisateur isole et pétrit à la main un moment qui passe et qui pèse, dans une atmosphère intériorisée que souligne un titre vaguement proustien (même si les madeleines sont ici devenues des gaufres).

Au matériau qui lui est offert (la mer, la plage, la maison, les dunes, les bateaux), à la précision de l’instantané ethnographique (lunettes de soleil, pattes d’eph’ et nuisettes seventies), Rozier ajoute toujours une note gaie, joviale ou mélancolique. En se libérant du carcan de leurs habitudes, les trois oiselles pépiantes et turbulentes et le grand benêt en goguette passent par tous les stades de leur véritable nature. La spontanéité de la mise en scène qui fait de la décantation du temps sa vertu cardinale, la beauté d’une photographie en 16mm qui redécouvre d’instinct les tonalités de la lumière d’arrière-saison, l’incroyable fraîcheur des situations concourent au bonheur d’un cinéma limpide et pur, mais empreint d’une gravité qui se manifeste graduellement. Au début les choses se précipitent : le bureau, le projet de vacances approchant à grand pas, le trajet… L’arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie marque un premier ralentissement : les valises sont lourdes à traîner, surtout s’il faut retenir d’une main un pantalon défaillant. La suite prend un rythme journalier, plus tranquille, alternant entre crises d’hilarité ludiques et phases de repos : découverte du logement et des "biaux sabots", bourrée et dînette, éclairs au chocolat et crêpes au sucres, stage de voile et pêche à la crevette… La somme des griseries faciles, comme l’alternance des états de grâce et de monotonie, s’annulent. En s’approchant de la fin, le récit semble se délayer car les protagonistes vivent ce présent comme un étirement aussi redouté que souhaité. Joëlle parce que la soirée de Kareen avec Patrick, un garçon qu’elles convoitent toutes les deux, dure à l’excès ; Kareen parce que cette même affaire se délite peu à peu ; Gilbert parce que les filles et surtout Joëlle, qui l’intéresse et constitue la vraie raison de sa venue, effritent progressivement sa bonne volonté. Cette coïncidence entre subjectivité et flux du récit, dans ses élans, ses piétinements, ses brusques rebonds, ses retours au point de départ, participent à l’impression de transparence, de prise sur le vif, d’intime proximité que procure le film à chaque seconde.

https://www.zupimages.net/up/19/31/mygw.jpg

Près de dix ans sont écoulés depuis Adieu Philippine et séparent l’époque de l’Algérie finissante de l’après-mai 68. L’œuvre pourrait n’être qu’une bluette sentimentale de cette école du naturel si magnifiquement servie par Éric Rohmer. Seulement voilà : Rozier ne filme pas naturel mais concret, faisant transiter à travers le corps les déterminations sociales et politiques de sa chronique. Tourné en 1969, Du Côté d’Orouët est travaillé par deux phénomènes alors récents, la (critique de la) société de consommation et l’essor du féminisme. Tout semble avoir repris, les entreprises se sont remises des barricades et des émeutes. En attendant la vague des ordinateurs, les machines à écrire crépitent, les secrétaires classent les dossiers manuellement sous les ordres de petits chefs désireux de se donner une allure virile. Mais comment draguer, au bistrot ou à la cafétéria, celle qu’on agace pendant le travail et qui a appris à se gausser de la parade fanfaronne du coquelet de service ? Gilbert, interprété avec une drôlerie gauche et une sensibilité lunaire par Bernard Menez, incarne les contradictions de l’homme du tournant des années 60-70. Sadisé à coup de moqueries à peine voilées et de rebuffades vachardes, il sait qu’il est ridicule mais il fait avec. Face à lui, les trois héroïnes délurées, pétillantes, charmantes mais aussi irritantes par leur inconséquence et leur superficialité, sont confrontées à une situation nouvelle dont elles hésitent à profiter. C’est tout de même un classique Apollon des plages, blond, beau, sportif, de bonne famille, qui attire l’attention de Joëlle et Kareen davantage que le délicat mais maladroit Gilbert. Plus rusée et plus expéditive, la seconde supplante la première. Bouderies d’un soir. Dîner raté. Larmes sur l’oreiller. Il est vrai que Patrick possède un voilier, mais la liberté n’est pas nécessairement liée au bulletin de paie : Joëlle se trouve trop ronde (le film a porté en sous-titre : Journal de vacances d’une "grosse nana"). Or il suffit d’un seul regard sur la silhouette de Danièle Croisy, qui tient le rôle, pour constater qu’il n’en est rien. Avec ses coups de soleil, Gilbert, lui, n’a pas la tête d’un amour de vacances. Les garçons de ce genre n’ont pas d’armes pour lutter contre les Patrick, ils ne sont pas de taille.

Rozier ne joue pas sur la dérision, facile en ce domaine, d’ailleurs Joëlle ne suivra pas son régime, ne s’en portera pas plus mal et séduira tout de même son yachtman d’occasion, pour le meilleur et pour le pire (à elle d’en décider). Si ces héros ont soif de vivre, ils ont aussi la peur au ventre : peur d’être assouvis par ce qu’ils n’ont peut-être pas souhaité, peur d’être comblés tout court, c’est-à-dire engagés dans une voie qui les dépassent et qu’ils savent définitive. La faim prend ici toutes les connotations possibles (estomac, économie, sexe…) et la nourriture est le paramètre par où passent tous les désirs, frustrations et regrets. D’un côté elle est source de potacheries et de réactions infantiles : sommet d’espièglerie récréative que la longue séquence où un Gilbert facétieux, devant les filles mi-effrayées mi-amusées, ramasse une à une les anguilles grouillantes et visqueuses qui se sont échappées de la cuvette. De l’autre elle oriente l’émotion sur une pente plus amère, plus dépressive. L’un des plus beaux épisodes tourne autour de la préparation éthylique d’un repas (les gastronomes reconnaîtront la cuisson d’un congre) qui nécessite l’épuisement de l’espace (cuisines et dépendance), des objets (casseroles et plats multiples) et du temps (la soirée entière), sans oublier l’ingestion d’innombrables bouteilles de Gros-Plant, pour un résultat peu fructueux : non seulement personne ne mange, gagné par la tristesse ou le sommeil (Gilbert est quant à lui vaincu par le muscadet), mais la vaisselle provoque le lendemain un clash décisif, sur fond de malaise indicible (tout le monde se gardant bien de le nommer). Quelque chose d’irrémédiable se noue dans cet incident d’où découle la conclusion : le refus pour chacun de pénétrer dans ce qui sera l’après-film, en un mot, de vieillir. Les quatre personnages n’ont pas vraiment envie de savoir de quoi demain sera fait, même s’ils sentent avec lucidité que le bel aujourd’hui s’enfuit entre leurs doigts. Rozier ou le chantre buissonnier du temps perdu.

https://www.zupimages.net/up/19/31/22k2.jpg